确诊尿毒症 9 年后,杨向光愈发觉得自己活不下去了。

口袋里的钱越来越少,他感觉自己走向终点的脚步加快了。刚确诊,他有不少积蓄,专门看顶尖专家的门诊,想「完全治好」。

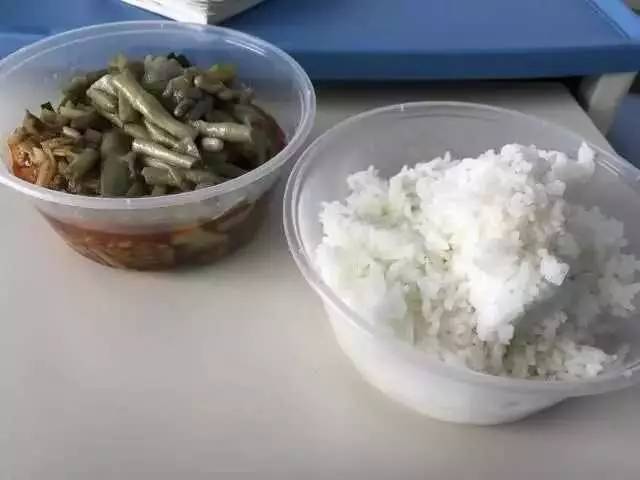

可是如今,他每天往嘴里塞十几种药,都是「最便宜、副作用大的」,吃下去胃里就翻江倒海般难受。他也吃不起尿毒症患者需要的精细饮食,只能吃医院好心送他的饭菜。飘着红油的菜汤和肥肉片塞进嘴里,他会忍不住嗳气、干呕,「营养根本跟不上」。

「等彻底搞不到钱,我也该死了。」 这个正值壮年的农村汉子蜷缩在病床上,有气无力地对中国青年报·中青在线记者说。

相信病好了就能「东山再起」

2011 年,岳池县人民法院判决杨向光犯诈骗罪,判处 6 年有期徒刑,并处罚金 1 万元,追缴全部违法所得。可杨向光身体太差,法院批准他监外执行。

在这之前,因为不忍心「白发人送黑发人」,杨向光和老家的父母、爷爷告了别,带着几千元来成都,准备死在外头。那是家里的全部积蓄。他还主动让妻子离婚,怕拖累了人家。

这个家庭熟悉被钱决定的命运。

2000 年,杨向光不到一岁的大儿子突发脑炎,抢救了一周,花光了他工作 6 年的积蓄,落下了二级脑瘫,至今算不清一加三加四等于几。又过了几年,岳父患肝癌,把他刚在广东做生意捞到的第一桶金「弄没了」。

即使如此,杨向光家依旧是「村里数一数二的」。杨向光的爷爷是离休干部,父亲在陕西深山伐木。上世纪 80 年代末,他家起了村里的第一栋砖瓦房,买了第一台电视机。村里的孩子都跑来看,围着他家院子打闹。

杨向光一度能一只肩膀扛住上百斤的麻袋。确诊尿毒症的前一年,他拿着重新赚来的 20 万元回老家,还「豪情万丈」,觉得「1000 元一平方米的房子真便宜,还能买辆车」。

可是尿毒症带来的高血压昏迷,突然就击倒了这个顶梁柱。医生告诫杨向光的妻子,「尿毒症是无底洞,要留好生活来源。」她当场顶了回去,「科技这么发达,什么病治不好,别在这儿乌鸦嘴。」

杨向光和家人们都相信,病好了就能「东山再起」。

他们清早起床,推着站不稳的杨向光一家一家医院跑,挂专家号,百元票子一张一张地掏。大医院找不到希望,就去找民间「神医」。

本不能多喝水的杨向光每天灌两大碗本地偏方「五彩汤」,身子鼓得像皮球。外省的赤脚大仙也闻讯而来,在他身上扎满洞,不让吃药,放血排毒,疼得杨向光捂着头在床上打滚。

等到认清现实,「这病没治,只能拖」,这个原本殷实的家庭才发现,他们连肾移植的钱都没了。

也想过自力更生

没钱治病时只能等死的恐惧支配着他。杨向光特别清楚地记得,一个 40 多岁的庄稼汉得了同他一样的病。知道情况后,那人沉默了一会儿,趁人不注意,直接从医院高楼跳下去,死了。

治病头两年,新农合的报销比例低,而且门诊费用不在报销之列。在医院花出去的大笔门诊检查费、挂号费和药费几乎报销不了多少。

杨向光和妻子去报销,望着工作人员的笔把清单里需要自费的项目一项一项划出来,心也一点一点往下沉。接过单子,黑乎乎一片,三分之二都是「自费」。

杨向光觉得,得病又没钱,自信也没了,「再多雄心壮志都没用了」。

村里乡亲不太想和这个家庭扯上关系,红白喜事都不怎么通知。有时和乡邻吃饭,杨向光发现很多人离他远远的,有的人误以为这病会传染,有的单纯嫌晦气。他有时想搂着村里的小孩亲昵一下,人家父母的脸一下就拉下来了。

2010 年,他想开个水果摊谋生,打了二十几个好哥们儿的电话,没借到一分钱。最后他凑了 2000 元,只进了一点水果,种类一只手都能数过来。

这次试图自救的行动最终也失败了,每天收摊,他发现本金越来越少。后来破产了才发现,周围的好多商户在秤上作假,而他没有。顾客算账的时候要抹去零头,他想都不想就答应。短短几个月时间,2000 元钱就被他赔得精光。

也就在那年,他开始准备后事。其中一项就是捐献遗体。他觉得自己活不了太久,想让以后的人拿着自己的遗体做研究。可打遍了四川省内各大医院的电话,都找不到愿意接收的。

杨向光也想过自力更生。可他走路没力气,跑着躲马路上的汽车,脚也拖在地上迈不开。十几斤的东西提起来都费劲。

他想应聘保安,却根本受不了站 8 小时。坐趟公交车,因为透析扎满针眼的胳膊露出来,人们以为他吸毒,躲得远远的。

有的老板直接说,「雇你们?随时都会死,我等着吃官司?」精神好的病友能开个摩的,他羡慕得不行。自己脑溢血、癫痫都犯过,随时头晕、瞌睡,车都开不了。

为了活命,开始「不规矩」

为了活命,自认老实的杨向光开始「不规矩」。

2010 年在老家广安,他已经拿不出太多透析的钱。可充满了毒素的十几斤水憋在体内排不出来,身上像灌满了铅,他只能像老太太一样一步步地挪,200 米路要走一小时,每走一步都浑身疼。

实在没办法,他塞一二百块钱给管透析仪器的护士,求人家给他偷着做一会儿。尽管远远达不到标准时间,可至少「能活了」。

用假发票骗保时,杨向光每次都感到恐惧,他记得自己手心总是汗,腿也是软的,脸羞得发红,经常紧张得话都答不对。那时,工作人员只以为他病入膏肓,脑子不行了。

第一次交假发票的前一天晚上,杨向光记得自己一宿没睡。他想着从小撒个谎,爷爷都会打自己,又想爱面子的父亲知道这事,可能会气坏。但他也会想,真的成了犯人,监狱是不是会承担自己的医疗,没准是「好事」。

他想活下去,又认为自己「早晚死定了」。

2015 年的一次报销,老家的新农合工作人员终于察觉发票不对,告诉杨向光「这次先不报,需要回访医院,再通知你」。他在回成都的车上不住发抖,知道「完了」,可又压根儿没有跑的想法,因为早就被拴在了医院。没法透析,「死得更快」。

警察的电话一个多月后才响起,这段时间里,杨向光压根儿吃不下饭,看见陌生号码就哆嗦。等到警察真来了,问什么他都一五一十地说了。法庭上的他没律师,「没钱请也没必要」。

他唯一一句辩护词就是「我是客观原因,不是主观的。我被逼无奈,所有弄来的钱都拿去治病了」。除此之外,检方的陈述他都点头。

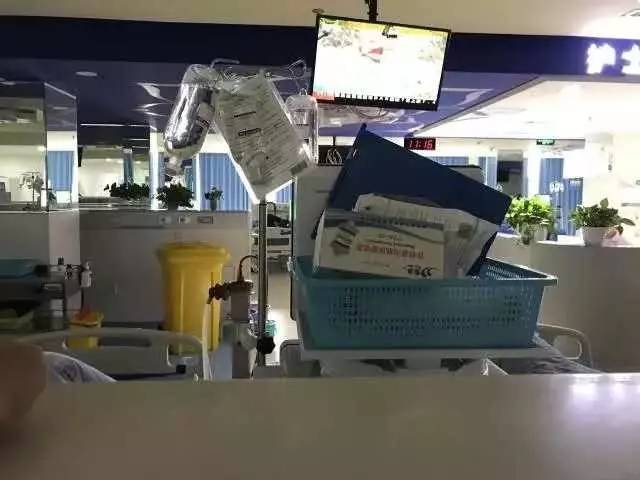

被判刑后的他,除了成都和老家,不能随便外出。不过他也走不远。大多数时间,他就活在 20 多平方米的病房和几十米外的透析室里,每天看电视和手机。

看到电视里一家人其乐融融的画面,他眼里就发酸。看到体育节目里打拳击的更难受,觉得人家有力量,自己却是「活死人」。

「死就死了吧。」

除了弄假发票去犯罪,为了活下去,他向村里申请认定贫困户,希望减免一大笔透析的费用。可是 90 多岁爷爷的离休工资和家里那栋房子成了认定的阻碍,尽管那栋房子已经变成了村里最破旧的,其他人家早都起了二层小楼。

只有这时,说话都没力气的杨向光才会急起来,一步一步拖到乡上去争,去吵。最后,贫困户还是没认定成,乡上给他办了个低保,一个月发 200 元钱。

成功活了 9 年,杨向光承认「农村医保变好了」。他甚至说,要是几年前就有这么高的报销比例,「自己可能就不用造假了」。

可在另外一些时候,他依旧抱怨、烦躁。他说治病很复杂,医保终究只是兜底的。各地执行起来弹性又大,老家广安对尿毒症的政策,就不如邻居南充市。杨向光觉得这差了不少钱,于是耿耿于怀,两天里嘟囔了好几次。

他幻想能有更多自由支配的钱,这样就不用只做医保范畴里最普通的透析,可以让更好的透析把自己体内的毒素排干净。他笑着回忆,「那种感觉真舒服,浑身都轻快,能多吃一碗饭」。他也想有钱换肾,或许就能恢复劳动能力。

但他更多的是怕,因为没钱只能等死。他认识一个 20 多岁的小病友,得病后只能靠老父亲打工维持。钱越来越少,这孩子透析的频率,从一周两次降到一周一次,又降到半个月一次,然后再也没来过。

如今,杨向光的手里也只有向病友借的两万元。这样的恐惧催促着他愈发「贪财」了。

他和一群病友都加入一个叫「善心汇」的组织,打着互助的旗号,据说投入 3000 元,很快就能返回 3900 元。很多人劝他,说这可能是传销,可他不想听,更不想信,反过来和他们介绍这个组织的好处,说得激动时不停咳嗽,因为这是自力更生的「最后一根稻草」。

他自认已经把家庭搞得分崩离析,谈起来时沉默好几分钟,憋着不让眼泪流下来。老母亲在南充的小吃店帮工。在老家和爷爷相依为命的小儿子不再像以前一样围在自己身边,如今格外冷漠,偶尔见面,问一句答一句,不和爸爸多说一句话。

就连离婚多年的前妻也又被拖下了水。她不忍心杨向光的样子,带着脑瘫的大儿子来到成都郊区,开了个杂货店,时不时照顾他的生活,给他补贴点钱。

可这些人也撑不下去了。网购和大超市越来越多,小杂货店连房租都赚不回来了。前妻想把大儿子送回老家让老人看,自己出去打工,再帮帮杨向光。

这次,杨向光拒绝了。他觉得把脑瘫的孩子送回农村老家,没人教,「就彻底毁了」。他也审视了自己的身体,甲状腺肿大、胃炎、视力模糊、供血不足,各个器官都在衰退,很多部位已经感染,「穷人得了富贵病,本来就是作孽。」

他终于对前妻说,「实在不行就断了我的供应,死就死吧。」